獣医大学の5年生のときに私は自分の無力さを痛感しました。もう20年近く前のことですが、死にそうなタヌキを前にして何もできずに情けない思いをしたことは今でも忘れられませんし、何よりも忘れてはいけないと思っています。授業では外科、内科をはじめとする臨床系、薬理、病理などの基礎系はもちろん実習もありました。また、野外では誰よりもたくさん野生動物の調査に行ってたくさんの動物を見ていました。でも、結果として自分は何もできなかった・・・。この事件は生まれて初めて「知っているつもりが一番怖い思いをする」ということを教えてくれました。

私は週に何回も自然保護センターの救護施設にボランティアで足を運びました。当時はセンターにあまり予算はなく、レントゲンも血液検査の機械も、点滴の器械も注射針さえもありませんでしたし、職員に獣医師はいません。ですから、センターに動物が運ばれると担当のSさんは近隣の開業獣医師を呼び治療してもらってました。しかし、年間1000頭(7割は鳥)以上が搬入されるので、いちいち先生を呼んでいてはとても治療が追いつきません。放っておくと手遅れになることもしばしばです。私はセンターに行くときはいつも自前のボックスに抗生物質、点滴などの治療薬や包帯、ガーゼの衛生具、点滴チューブや注射器、麻酔薬と縫合セットを携帯し、応急処置を行った後は速攻で大学に戻り研究室の仲間と、時には外科や内科、放射線科の同級生、先生方と一緒に(巻き込んで)深夜までかかって治療しました。手術が夜で、徹夜で看病するといったことはしょっちゅう。大学にはそれぞれの分野のスペシャリストがいます。骨折の場合は外科、寄生虫の場合は寄生虫学、血液病の場合は臨床病理、そして、治療の甲斐なく死亡した場合は病理といったぐあいです。傷病鳥獣を診るという事はさながらER(救命救急)の動物版で、緊張感に満ちていました。

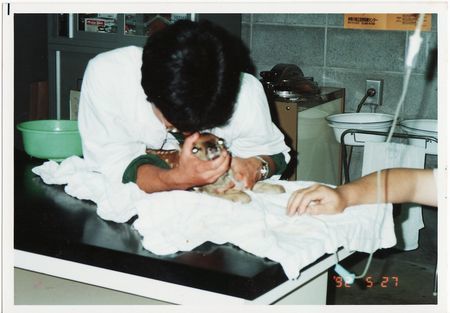

衰弱した子ジカの救護

草食獣が衰弱した場合の改善確立はかなり低い