5年生の夏休み、私は自然保護センターで1カ月半毎日研修という名目で治療と飼育のボランティア活動をしました。その頃には野生動物学教室の先生方のご尽力あって、顕微鏡、血液検査の機械、レントゲン、吸入麻酔機それに抗生物質や点滴などの治療薬が揃えられました。センターには多いときには10頭以上の怪我や病気の野鳥、獣が運ばれてきますので、職員は大忙しです。また、中には幼獣も運ばれてきます。私はセンターに通ったおかげで、ツバメ、スズメ、ムクドリ・・・・・の野鳥はじめ、ニホンザル、ムササビ、タヌキ、ニホンジカ、ニホンカモシカなどの哺乳類の赤ん坊の人工保育に携わることができました。タヌキなどは6頭くらいいっぺんに運ばれてくるので2時間おきに授乳すると終わるころには間もなく2時間というありさまでいっぺんに寝不足になります。ですから複数人が協力して育てる必要があります。幼獣を育てるうえで難しいのは3点です。1つめは授乳 2つめは下痢などの胃腸障害をおこさないようにすること。特に離乳期に注意 3つめは野に返すためのリハビリ です。タヌキはイヌ科なのでミルクは犬用でOK。離乳もさほど難しくありません。しかし、手をかけて育てることで人馴れしやすいので注意が必要です。私はセンターにある野外施設の山林を子だぬきを引き連れてよく野外純化のために散歩しました。そこではタヌキが食べている昆虫類などを採取して食べさせました。また、野外の大型のリハビリケージで人の手から離れて生活するための訓練をして、自然界で野生のタヌキが親から離れて旅立つ秋口ごろにセンターから離れた場所に放獣します。乳飲み子から育てた動物を放獣するときの気持ちは切なさと、期待と、安堵感がまじりあった不思議な気持ちです。できれば交通事故などにあわずにたくましく育ってほしいと願うばかりでした。

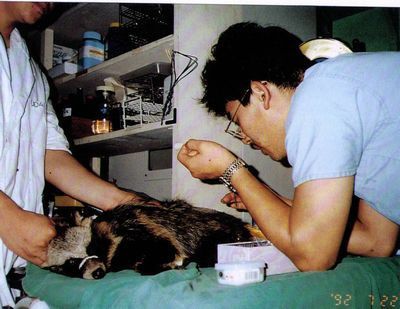

タヌキを治療する自分

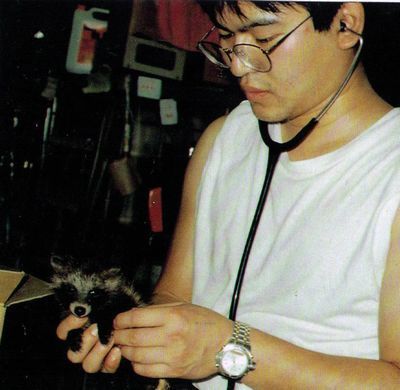

子ダヌキの調子を診る自分