初めての出産おめでとうございます!

生まれた子供は、とても元気に動き回って、将来が楽しみです。

これからはママをがんばって

それにしても、お母さん(飼い主さん)もよくがんばりました。

事前の情報収集にも熱心に取り組んでいただいたおかげで、私たち病院スタッフ、そして何よりもワンちゃんが安心してお産に取り組めました。

まさに、チームプレーで掴んだ幸福ですね。

これからもよろしくお願いします。

〒923-0831 石川県小松市打越町い233

初めての出産おめでとうございます!

生まれた子供は、とても元気に動き回って、将来が楽しみです。

これからはママをがんばって

それにしても、お母さん(飼い主さん)もよくがんばりました。

事前の情報収集にも熱心に取り組んでいただいたおかげで、私たち病院スタッフ、そして何よりもワンちゃんが安心してお産に取り組めました。

まさに、チームプレーで掴んだ幸福ですね。

これからもよろしくお願いします。

数日前からしょっちゅう吐くという猫が来院。

胃腸薬を服用しても回復せず、食欲、元気が無くなってきたのです。

犬でも猫でも、一日に5回以上の嘔吐が見られる場合は何らかの異常がある可能性があります。動物の年齢が若かったり、種類によっては異物誤食が疑われるのですが、普段からゴムひもなどをオモチャして噛んだり、遊んだりしない場合は、別の要因を疑います。

具体的には、肝臓や腎臓、すい臓の異常、おなかの中の腫瘍、胃腸に腫瘍がある、胃腸炎があるなどです。

肝臓などの内臓の異常は血液検査で予想がつきます、おなかの中や胃腸の腫瘍は触診やレントゲンで分かる場合があります。軽症の胃腸炎ならば数日間の胃腸薬服用でたいがい治るはず。

しかし、これらの検査のほとんどで異常が認められず、症状が改善しない場合は内視鏡検査が役立ちます。内視鏡の最も優れたところはお腹を開けなくても胃腸内の様子を直に見たり、特殊な器具を使って胃腸の一部を切り取って調べることができるところです。

下の写真は右から、胃、十二指腸、小腸の内部を内視鏡で撮ったものです。

胃が『つるつる』した感じに対し、十二指腸と小腸は緑色です。

これは十二指腸内に胆嚢から排出された胆汁液が過剰に分泌され、小腸に流れずに溜まってしまっていることを示します。

幸い、腫瘍や潰瘍はありませんでした。そのまま、細胞検査用のカンシを使用して胃と十二指腸、小腸の一部を取って病理検査センターに送りました。

結果は『リンパ球-形質細胞性胃腸炎』。

これは自己免疫疾患の一つともいえ、免疫にかかわるリンパ球や形質細胞、好酸球(白血球の一種)などの胃炎性細胞が、腸管の粘膜固有層にまで浸潤。腸粘膜を傷め、腸管が肥厚したり、潰瘍を起こしたりして、嘔吐や下痢が慢性化し、衰弱していくという病気です。

末期的には、腸粘膜からのタンパク喪失が激しくなり、重度の低タンパク血症を起こして腹水が溜まってくることもあるので早期の手当てが必須です。

その要因は、遺伝性、食物アレルギー、細菌感染などの複合的なものと考えられているので、先ずはステロイド剤で症状を治めてから、アレルギー食や抗生剤、抗菌剤の内服などを行い、その子に合った治療をすすめます。

今回の場合は、ステロイド剤が効果的で、服用後は日に日に状態が改善し、退院できるまでになりました。

目の内側にピンク色の突出物が見られることがあります。

これは見た目がサクランボのように見られることから通称『チェリーアイ』と言われます。

専門的には『瞬膜腺突出』で、目の内側にある瞬膜の基部に位置する『瞬膜腺』が飛び出した状態です。

コッカスパニエルやブルドックではよく見られ、両目でおこったり、片目でおこったりします。

まれに、ネコでも見られます。

放置すると自分で引っ込むときもありますが、出っぱなしですと動物も気になって目をこすり、出血したり、結膜炎をおこしたりしますので治療が必要です。

ステロイド剤の点眼で治まればよいのですが、ダメな場合は手術を行います。

瞬膜腺は涙の分泌を行っていますので全部は取り除かず、一部を切除する方法があります。

また、糸で瞬膜腺が飛び出さないように抑える方法もありますが、当院では犬種や症状によって方法を選択しています。

<手術前>

目の内側にピンク色の突出物が見られます

白目(結膜)も充血し痛そうです。

<手術後>

瞬膜腺を切除しました

スッキリし、充血も治まりました。

しばらくは感染防止のために抗生物質の内服と点眼を行います。

数回の嘔吐と下痢でワンちゃんが来院。

飼い主さんのお話ではお散歩中に何か変なもの(以下、異物)を食べたとのこと。

異物の誤食による嘔吐と下痢が見られる場合、その異物の種類によって対処が変わります。

<どうやったら分かるの?>

体に吸収される性質のもの、例えば石鹸のような化学物質であれば体内に吸収され肝臓で分解しようとするために肝臓から分泌される酵素の数値が上昇するので血液検査で分かります。

また、体に吸収されない物質、例えば石やピンポン玉のようなものであればレントゲンで分かります。

しかし、ヘアゴムやヒモのようなものはレントゲンには写らないので診断が難しい場合があります。

そのような場合は、バリウムを動物に飲ませて胃腸内の様子を注意深く観察します。

また、異物が胃か十二指腸にある場合は内視鏡(胃カメラ)で確認可能です。

<治療法は?>

異物が化学物質の場合はとにかく点滴によって、体内から有害成分を排出します。

異物が固形物のときは手術で腸を切って異物を取り出し、また縫合します。この場合、数日間の点滴と入院が必要です。

異物が胃内、もしくは十二指腸にある場合は、内視鏡と『異物除去カンシ』を使ってお腹を切らずに対処するのが最も動物に負担をかけない方法です。

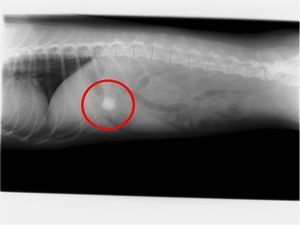

今回の場合は、レントゲンで胃の中に、骨のように硬い異物が残っているのが分かりました。横向きの写真中央の赤丸の中に直径2cm程度の角ばった形の異物が写っています。形や大きさからこれならば内視鏡で取り出せる可能性があると判断しました。

内視鏡で見た胃の中の様子です。

写真の青丸の中の物が問題の異物です。

ここは胃から十二指腸につながる出口で、ちょうどうまい具合に異物がはまり込んでいたようです。

異物除去カンシを胃内に送り込んだところです。

この針金の間にうまく異物をはめ込むのが結構大変。

スタッフと協力して内視鏡の角度やカンシの角度、位置を変えながら何とか異物を捕まえ、摘出しました。

口から取り出したところ。

こうしてみると異物の大きいことが分かりますね。

随分といじくらしかったことでしょう。

異物の誤食は年間通じて比較的多い症例です

特にミニチュアダックスや子犬でその発生が多いのが特徴です。

対処が遅れると命にかかわる問題に発展しますので、心配の方は早めに受診ください。

『食べたいみたいで、餌の前に行くんだけど、食べないんですよ〜』というネコが来院。

実は問診でこのようなお話を大変よく伺います。

こんな時には、口をア〜ンと開けると原因がハッキリする場合があります。

御覧のとおり、今回の場合は口内炎といって、口の奥(写真:上 中央部)、歯茎(写真:下 歯の根元)に赤い炎症が見られます。

つまり、この子は口の中が痛くてご飯を食べられなかったのです。

さて、原因は?

口内炎は外傷や薬物などによる刺激などでも起こりますが、歯石の蓄積を根源とする歯肉炎から細菌、真菌(カビ)、ウィルス感染がおこり深刻化することもあります。特に猫免疫不全ウィルス、猫白血病ウィルス感染を起こしている場合は予後が不良です。また、腎不全による代謝不善から口内炎を発症する場合もあります。この場合は 多飲多尿や薄い尿、痩せてきたなど腎不全の症状がないかが確認と、尿や血液の検査と治療を要します。

今回は、腎不全やウィルス感染が見られなかったので、歯のクリーニングを行い、炎症を抑える注射と抗生物質の投与を行いました。

こういった事態を未然に防ぐには、まず

①定期的なワクチン接種

②腎不全になりにくくするための良質の食事

③歯磨きによる口腔内クリーニングが効果的です。

『えっ?猫に歯磨き』と聞かれそうですが、ご安心を!。歯ブララシでゴシゴシ磨かなくとも効果の期待できる歯磨きクリームがあります。詳しくはスタッフまでお尋ねください。ちなみにチキン味が人気です。

「オシッコの出方が不安定で、ときどき血が混じるんです・・・・」とのこと。

尿の検査ですぐに尿結石が原因と分かりました。

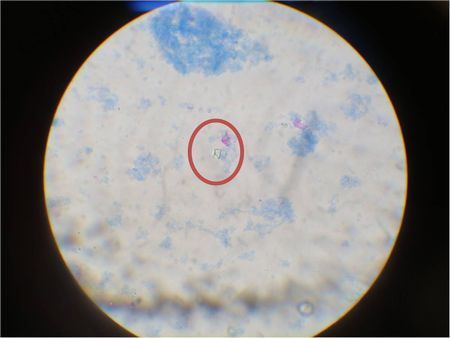

下の写真の中央の〇の中の物質はシュウ酸カルシウム結晶という尿結石成分の一種です。

これらが集まって結石を膀胱内で作ると膀胱内でゴロゴロと動き回り膀胱内膜を傷つけ血尿なります(オシッコが出ない!(膀胱結石)参照)。

今回の場合は膀胱結石ではなく、尿道内に小結石が癒着して取れない状態でした。

つまり、尿道自体が狭くなり、オシッコがうまく出せなかったわけです。

犬のペニスには陰茎骨という骨があり、尿道はその中を通っています。ですから、尿道を切開して結石を取りのぞくことはたいへん困難です。この場合、ペニスの先からビニール製のチューブを入れて、注射筒で水圧をかけ、膀胱内に結石を押しやり、膀胱切開を行って結石を取り出します。

ただ、今回のように結石が尿道に癒着してしまった場合は、オシッコの出口を他の場所に造る『尿道瘻造成術』という手術を行います。

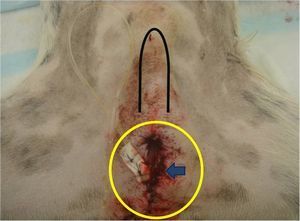

左図ではワンちゃんは仰向きに寝ています。〇は陰嚢、実線はおおよそのペニスの位置を表します。点線は尿道で×は閉塞部分です。今回はちょうど陰嚢部の尿道を開いて人工的な尿道口を造ります。

術後の写真です。〇の中に見えるのが尿道粘膜面で←は尿道の出口です。

オシッコはここから出ます。

とても勢いよくスッキリと出るので、ワンちゃんが随分楽そうになったとのことです。

なお、シュウ酸カルシウム結晶はストロバイトと結晶と異なり、PHを調節するタイプのフードでは発生が抑えられないこともあります。

そのような場合はフードメーカから出ている数種のフードを試し、発生を抑えるような治療が必要です。

膀胱結石や尿道結石は耐え難く痛い病気ですので、予防することが第一。少しでも排尿時に出血が見られたり、オシッコの回数が増えてきたなどの症状がみられた場合は受診してくださるようお願いします。

特に冬場の寒い時期に発生しやすいので注意が必要ですよ。

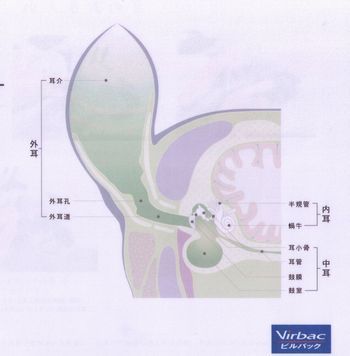

耳道の病気はその発生部位によって 外耳炎 中耳炎 内耳炎 に分けられます。

絵はその部位を表しますが、鼓膜の手前が外耳、鼓膜の奥が中耳、内耳です。

病院では耳の診察時に耳鏡という器具を使って外耳と鼓膜の状態を見ますが、『外耳炎ですね』と言われた場合は鼓膜の手前の部分に腫れや膿等を伴う炎症がみられますよ という意味です。

耳の垂れた犬でよく耳の病気が発生します。これは耳が垂れていることで耳道内の空気の出入りが滞り、湿気を帯びやすく、結果として細菌や酵母真菌が増えやすいからです。通常は耳の洗浄と薬の注入で改善しますが、稀に慢性化といって悪化改善を繰り返すうちに耳道内が肉芽でふさがってしまうという状態になることがあります。

写真では耳道内にゴロゴロと肉芽が発生し、完全に耳道が塞がり化膿しています。このようなときは、手術で耳道を切開し、空気の出入り口を作る方法や、炎症が鼓膜や中耳に及ぶ場合は耳道全部を取り除く処置が必要になります。

今回の場合は全耳道切除という手術を行いました。

切除した耳道内にも同様に肉塊がたくさんできていました。

このような事態を避けるためには、日常のケア、つまり耳掃除が必要です。犬の耳道はヒトと異なり曲がっていますので、耳カキによる耳垢の除去はできません。ですから、耳の定期的な洗浄が効果的です。よく『耳に水をいれてはいけないと思っていましたぁ~』と言われますが、大丈夫。犬は人よりも力強く首を振って耳内の水を飛ばせられますから。できれば洗浄後に耳の縁に出てきた汚れを綿棒などで拭ってください。

下図はその方法です。専用のクリーナーを使用するとより効果的です。

ワンちゃんが、座った格好でおしりをこすって歩くことがあります。

そんなときは肛門のちょうど斜め下(時計でいうと4時と8時のあたり)、肛門括約筋の下にある肛門嚢という匂い袋が炎症を起こしている場合があります。

通常はウンチを出す時に、または、興奮した時に嚢内の液が排出されるのですが、嚢内に細菌などが入り炎症をおこしたりすると大変、ワンちゃんは排便のたびに痛がることになり、運悪く嚢が破裂すると大惨事になります。

そのようなときの分泌液は正常時の黄色から血様もしくは泥状に変化します。

さらに、嚢と肛門をつなぐ管が細くなってしまったり、薬を飲んでも症状が緩和されない場合は、肛門嚢をとりだす手術を行うことになります。

今回のわんちゃんは約1年肛門嚢を患い、投薬でも改善が見られず手術を行いました。

手術は問題となる肛門嚢を切除する術式です。

写真の中央の黒い部分が肛門で両脇の青丸のところあたりに肛門嚢があります。

肛門嚢は筋肉と脂肪に囲まれた所にあります。

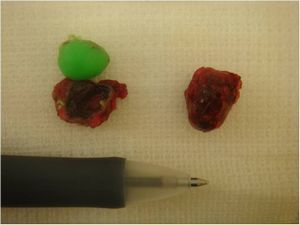

手術の時に嚢が分かりやすくするためあらかじめ嚢内に注入後固まる医療用のゲル剤(下の写真)

をいれます。

右の写真の青丸はゲルを注入して膨らんだ肛門嚢です

肛門の周囲は血管が非常に多くあります。手術は出血を最小限に留めるため、細心の注意をはらいながら電気メスで細かな止血をしながら、慎重に行います。

写真は取り出した肛門嚢です。

左の緑色のボールは注入したゲルです。

嚢の内面が黒く炎症を起こしているのが分かります

肛門嚢液は大変強烈なにおいで、動物のマーキング、すなわち縄張り表示の目印に使われるものですが、飼い犬であれば匂い付けは必要ないので、嚢を切除してしまっても身体上は問題がありません。

診察をしていると、オスのワンちゃんで睾丸が片方しか袋に入っておらず、もう一方がおチンチンの横に留まっていることがよくあります(精巣の腫瘍(セルトリ細胞腫 08.9.2参照)。今回はいくら手で触診してもなかなか見つからず、間違いなく腹腔内に睾丸が停留しているということで、手術で腹腔内の睾丸を摘出することになりました。ちなみに睾丸は犬が生まれたときには腹腔内にあり、月齢を増すに従って陰嚢(玉袋)に納まります。ですから、今回の場合はなんらかの影響で睾丸が陰嚢に行かなかったため起こった症状です。

赤丸内の点線丸の所に、本来ならもう一個、睾丸があるはずなのにありません。

見えている陰嚢近くを切開し、精巣を取り出し(去勢手術)陰嚢の横あたりを切開し、腹腔内を観察した状態が下の写真です。

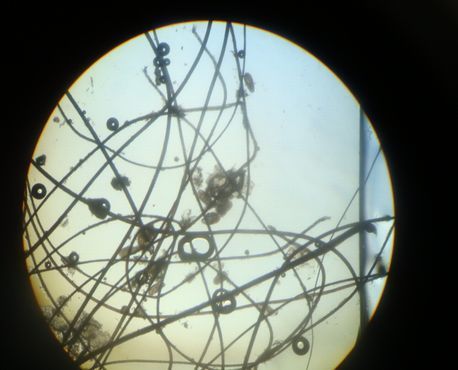

野外で保護された子猫が来院しました。

さっそく全身の状態をチェック。

まもなく耳の穴の中に黒い耳垢が詰まっているのを発見。

垢を顕微鏡で見ると、予想どうりミミダニが動いていました(画像)

この寄生虫はネコやイヌの耳の中に寄生し、黒い耳垢と激しい痒みが特徴です。

動物同士の接触が一番の感染ルートで、耳垢を介しての感染も起こります。

ですから、同居の動物やヒトにも感染しますので寄生が分かったらただちに駆虫します。

ネコではスポットタイプの駆虫薬がでています。

耳を洗浄液で洗い、耳垢を取り除いた後に薬をつけてOKです

午前中の診察が終わりに近づいたころ、一頭のワンちゃんが来院。

『1週間前から食欲がなく、3日前から吐き出して、水ばかり飲んでいる』

これらの症状でピンと来るものがあり『女の子で、避妊は?』という質問に答えは『NO』でした。

腹部をさわると大きく膨らんでおり、陰部から黒いおりものがでていました。

超音波診断装置で下腹部を観察すると、おなかにはっきりと子宮に水様物が溜まっているのが分かりました。

まぎれもなく『子宮蓄膿症』です。しかもかなり深刻な状況、すぐに手術にとりかかりました。

手技は『卵巣と子宮の全部分摘出術』です。

写真は、腹部を切開し子宮のみを引き出した状態のものです。大きさが分かりにくいですが、私のこぶしの4倍の大きさです。

通常なら体重15kgのワンちゃんなら子宮の太さはボールペンぐらいのものです。

手術は無事終了。その後、取り出した子宮を切ったら大量の膿が噴出しました(文末に動画:かなり衝撃的)。

これと同じことがおなかの中でおこると、おなかの中でバイ菌感染をおこし、手遅れになると動物は亡くなります。

子宮蓄膿症は避妊手術を行っておけば発生を未然に防ぐことのできる病気です。

当院では日頃から交配を行う予定のない動物には犬でも猫でも基本的には避妊手術を勧めています。

中には『避妊は不自然』とお考えの方もいらっしゃいますが、交配を行わない(=交尾をさせずにおく状態)ことも、生殖器官にとっては不自然な状態と言われています。これはオスにもあてはまることです。

また、2.5歳までに避妊手術を行った場合の乳癌の発生率は、避妊をしない場合に比べて低くなるということは既に立証されています。

たとえ、2.5歳をすぎても、子宮蓄膿症や子宮水腫、子宮癌、卵巣癌は物理的に防ぐことができます。

動物の命はヒトに比べ短く限られています。動物たちの願いは病気にならないで、なるべく大好きな飼い主さんと長く一緒にいることです。避妊手術はそんな動物の気持を尊重した文明的な行為として動物愛護先進国の欧米ではすでに飼主の間で何年も前から定着しています。

避妊手術についてのご相談、ご質問などありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

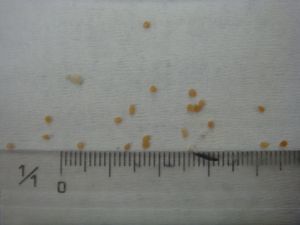

写真1

『猫が寝て居た後に必ず落ちているこのパラパラのものは何でしょうか?』というのが初診時の問い合わせでした。

写真2

その後、『ネコの糞に動く白いものがいるので・・・・』と猫の新鮮便をお持ちになられました。

さすがに、これは『瓜実条虫の体節』と一目で分かりました。

便の上部についているのは猫砂

中央やや左の米粒のような白い物体が体節です

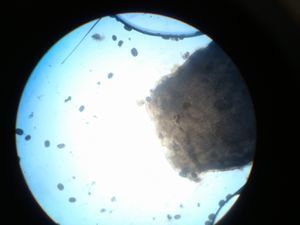

写真3

この写真は体節をつぶしたところで、小さく見えるのは虫卵です。

写真4

これは虫卵の拡大です

写真2の正体は体節が乾燥した状態のものでした。

ためしに便から得た体節をしばらく乾かすと全く同じ状態の物体になりました。

このことを飼い主さんに伝えると『・・・人にはうつるんでしょうか・・・・?』と一番気になるご質問。

でも、ご安心を! 瓜実条虫はノミ(中間宿主)の体の中で哺乳類(終宿主)に感染できる形に変化します。よって、ノミの捕食をもってヒトを含む哺乳類に感染しますのでヒトが誤ってノミを食べない限りうつりません。

今年は気候のせいか、よくノミの被害にあった動物が来院します。

ノミの寄生は今回のように瓜実条虫の寄生にもつながりますので、どうか駆虫をお願いします。

また、ノミ寄生が認められた動物には合わせて条虫の駆虫をおすすめします。

『最近やたらとフケが増えて、かゆがってるんですゥ〜』と飼い主さん。

見ると白い浮いたようなフケがたくさん犬の毛の間に見えます。

おそらくは・・・・・と思い、顕微鏡をのぞくと、予想どうり何かの寄生虫の卵がたくさん。

残念ながら虫体 は見つかりませんでしたが、『ツメダニ』でした。

ツメダニは名前から爪に寄生?と思われがちなようですが、そうではありません。

皮膚表面におり、フケ様のタマゴを産みます。直接触れることで感染しますが、落ちたフケから感染などという2次感染もおこります。人にも感染しますので注意が必要です。

薬で駆虫が可能です。

写真;見にくいですが中央の卵状のものが卵です

トイプードルの帝王切開を行いました。

出産予定の1週間前のレントゲン撮影で胎児が大きく、産道を安全に通過できそうでないということで、あらかじめ飼い主さんと予定していました。

お電話で『陣痛がきているかも・・・』ということだったので来院していただき、状況を確認後即手術。

生まれた後は『ちゅーちゅー』と元気に初乳を飲んで、そのあとは『スースー』寝息をたてて眠っていました。

飼い主さんのお母さんは、この子たちのためにバスケットを手作りされていて、スタッフ一同感激

新しい命がさらに輝きを増したように感じました。

最近では、春に生まれた子猫が離乳して迷子⇒ウロウロしていたところを保護されるといったケースで来院する子が多くなってきました。

さて、この子の体には何かが寄生しているようです(写真)。

正体は、『シラミ』です。

毛や皮膚につく寄生虫というと一般的には『ノミ』と『ダニ』を思い浮かべますが、ときどきシラミも見かけます。

写真のように卵を毛に産み付けるのが特徴で、先端部が切れているように見えるのは中のムシが外に出てしまった状態です。

シラミはノミやダニと異なり『宿主特異性』という性質をもち、ネコにはネコのみに、ヒトにはヒトのみに寄生し卵を産むというおもしろい性質があります。

シラミに寄生され、毛に卵を産まれたら卵を毛から取ることは不可能なので、今回も子猫は丸刈りになりました・・・・。

今朝は朝7時から新しい命の誕生とともに病院は始りました。

フレンチブルドッグの帝王切開を行ったのです。

1頭目は自然分娩で出産しましたが、2頭目が逆子でしかも他の子よりも数段大きかったために、骨盤腔を通れずにひっかかってしまっていたのです

対応が間に合い、無事4頭が生まれました。

初乳をグビグビ飲む姿に『生』を感じ、『今日もがんばろう』という気持ちになりました。

「最近脱毛が進んでいて、トリミングショップで受診をすすめられて・・・」とわんちゃんが来院。皮膚には赤くなる。発疹といったような炎症は見られないのに、毛が薄くなっていました。

全身検査で右の精巣が陰嚢にな、くペニスの横にとどまるいわゆる潜在精巣(写真)で、

左の精巣の3倍の大きさでした。飼い主さんによると最近急に大きくなったとのこと。

精巣にも悪性腫瘍があることから早急に手術になりました。

実際に精巣を確認するとやはり異常に大きくなっていました。(写真)

術後の病理検査で『悪性セルトリ細胞腫』と分かり、飼い主さんともども胸をなでおろしました。

皮膚炎を伴わない急な脱毛もこの腫瘍の特性のひとつです。

転移する可能性の低い腫瘍ですが、今後の継続的な検診が必要です。

セルトリ細胞腫をはじめとする精巣の腫瘍は、潜在精巣の場合の発生率が正常な位置に睾丸がある場合に比べやはり高いとのことです。

これは、潜在精巣の状態では陰嚢(たまぶくろ)に精巣が入っていない場合に比べ温度の影響を受けやすいためといわれています。陰嚢にはシワがあり伸びたり縮んだりして体表面を調整することで精巣の温度を一定に保てますが、皮下や体内に精巣がある潜在精巣ではそれができないというわけです。

あと、精巣自体がなければ腫瘍にもならないことから、やはり、去勢が発生予防の第一選択ともいえるでしょう。

いつものようにネコの避妊手術を行うために開腹したところビックリ!子宮が通常の3倍の太さに膨れ上がっていました。いわゆる『子宮水腫』です。

この病気は犬では『子宮蓄膿症:子宮に膿が溜まり破裂すると死にいたる』とならんで多い病気ですがネコにも見られます。

飼い主さんによると、ここ何回かの発情がこれまでよりも不安定でおかしな感じがしていたそうです。7歳と比較的高齢での避妊だったのですが、実施してよかった例です。

ちなみに、文献的には初めての発情前に避妊手術お行った場合の乳腺腫瘍の発生率は0.5%、以後、回を重ねるごとに予防効果は減っていきます。

ちなみに、子宮蓄膿症や子宮水腫の発生は卵巣・子宮を切除しますので、どの年齢で行っても、発生は防げます。

なるべく体力のある若いうちの手術をおすすめします。

解説:映っているのは子宮本体で本来の姿を失いデコボコしています。鋏を入れると中から水がでてきます。子宮蓄膿症の場合は水ではなく膿がでてきます。

交通事故にあったネコが入院することになりました

体内で出血があるため、この数日で血液量がとても減り、このままでは命を落とす危険がありました。

人間なら即座に輸血、というところですが、現在、動物医療体系のなかでは赤十字のような輸血機関はなく

このような場面で動物病院は供血に苦慮するのが現状です。

飼い主さんが健康で若くて体重の大きいネコ、しかも採血の間じっとしているおとなしいネコを複数飼って居られればよいのですが、ほとんどはそうはいきません。

今回も『・・・・血がほしい・・・・』と切に願っていました。

すると、そこへなんと知り合いの患者さんが来院。しかも、先ほどの条件にぴったりの子を連れて。

事情をお話したら心よく血を提供して下さりました。

採血を素早く済ませ、血液タイプの確認をして、さっそく輸血開始。

ゆっくり、ゆっくり・・・だが、確実に健康で元気な血が横たわる体に沁みていくのが感じられます。

元気になろうな。血をくれたネコちゃん、ありがとう。

最近はカワイイ患者さんが多いです

今日はハムスターの『クーちゃん』が爪切りにやってきました。

目が飛び出しそうで怖いですが、この持ち方が一番安定して処置ができます

爪切りは人間用が丁度いいですよ。

バッチリ切りましたので本人もスッキリしたことでしょう

お電話でのお問合せ・相談予約

病院

トリミング

<診療受付時間>

火~金 13:30~18:30

土 8:30~11:30/13:30~16:30

日 8:30~11:30

休診日:日曜午後、月曜、祝日

〒923-0831

石川県小松市打越町い233

加賀方面からは…

①「8号線」からのアクセス

国道8号線を「沖町交差点」で右折し直進、「打越」交差点で左折してください。

②「加賀産業道路」からのアクセス

8号バイパス「佐々木I.C」で下りて左折し直進、「打越北」交差点で左折してください。

金沢方面からは…

①「8号線」からのアクセス

国道8号線を「園町交差点」で左折し直進、「打越北」交差点で右折してください。

②「加賀産業道路」からのアクセス

8号バイパス「佐々木I.C」で下りて右折し直進、「打越北」交差点で左折してください。

火~金 13:30~18:30

土 8:30~11:30/13:30~16:30

日 8:30~11:30

日曜午後、月曜、祝日

・第220B058号

・登録年月日 令和7年6月16日

・登録期間の末日 令和12年6月15日

・動物取扱責任者氏名 鈴木隆史

・動物取扱業の種別 保管

(02/18)健康診断のおかげで。。。

(01/25)雪好き

(01/20)憎めない奴

(01/17)ホルモン疾患による脱毛

(01/15)講座「備えあれば憂いなし」にご参加くださりありがとうございました。